菌の力を借り、毎年確実に咲く力のあるキンリョウヘンを作る

キンリョウヘンを買って育てたものの、いまいち調子が悪い、毎年咲かない、だんだん弱ってしまう、そんな悩みを持つ方は少なくないと思います。うまく育たない原因はいろいろと考えられます。水やり頻度、日照、気温、肥料など、どれも無視できない要素です。

しかし、なにより最大の原因はそのキンリョウヘンが菌と共生していないから。これが私の持論です。水やりや日当たり、肥料や農薬などよりもまず第一に、菌根共生の有無こそが栽培の成否を分ける重要な要素だと私は確信しているのです。

ここでは、ランと菌根菌の共生について解説し、それを栽培にどのように生かしていくかを考えていきます。

ランと菌根菌のパートナーシップ

世界に2万5000~3万種あるといわれているラン科の植物たちはすべて、自然状態での発芽の際に、必ず菌との共生関係を結びます。ランの種は粉のように小さく、発芽に必要な栄養分を持っていないために、菌と共生し、菌から栄養をもらうことで、やっとこさ発芽に漕ぎつけることができるのです。

ラン科植物は、進化の歴史の中で一番後発のグループで、彼らが登場した時期にはすでに、他の植物たちが地球上の陸地を占領していました。そこでラン達は、きわめて小さな種を何万個も風にのせて飛ばし、木の上や岩の隙間、日陰等、ほかの植物のいないニッチに届けて、子孫を残す戦略をとったのです。その戦略の成功の鍵が、菌との共生(菌根共生)だったというわけです。ごく小さな胚だけをとりあえず大量にばら撒いて、その胚が着地した後はその場所で菌から栄養をもらって生育してね、というかなりスパルタな育児方針です。

菌との共生が有利になるのは発芽の時だけではありません。例えば、野生のキンリョウヘンは木の幹に着生して生きていますが、水分や栄養分が乏しい木の上で生きていけるのは、共生菌のネットワークが根の外にまで広範に広がり、周辺から水や養分を運び込んでくれるからなのです。

ランと共生関係を結ぶ菌は、ツラスネラ科、ケラトバシディウム科などの担子菌門の菌で、いわゆる「キノコ」と総称される菌の一種です。誤解を恐れずに言えば、ランはキノコと共生関係を結んでいるということです。(ツラスネラ科、ケラトバシディウム科などは、かつてリゾクトニア属菌というくくりで一つに分類されていましたが、近年ではそれぞれ別の独立した科となっています。)

キノコを育てたことがある方はご存じだと思いますが、キノコの子実体(我々が食べる部位)の成長速度は驚くほど早いものです。昨日までシメジほどの大きさだったヒラタケが、今日はエリンギくらいに大きく育っているなんてことがざらにあります。この急激な成長速度を支えるために、キノコ菌はほだ木の中にはびこる菌糸ネットワークから大量の水と栄養を運び込んでいます。つまり、キノコの菌糸ネットワークは、大量の水と養分を輸送する能力を本質的に持っているのです。

その菌糸ネットワークとつながることで、ランは、木の上や日陰などの劣悪な環境でも、問題なく生き生きと暮らすことができるようになったというわけです。

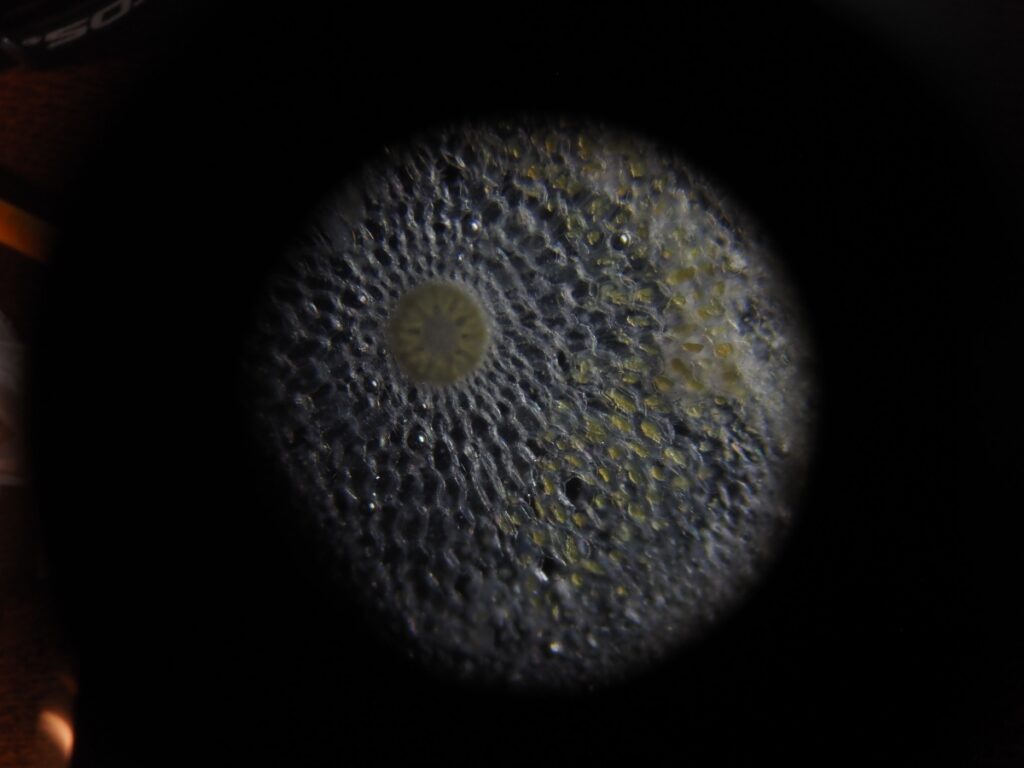

細胞内の黄色い小さな粒が共生菌根菌の菌糸塊で、ランはこれを消化して食べている。

ところが現代になって、フラスコ内の無菌環境で種を発芽させて苗を作る技術や、クローンから大量の苗を生産するメリクロン法が開発され、胡蝶蘭やシンビジウムなどはほぼそれらの方法で量産されるようになりました。

さらに、化学肥料や殺菌剤の普及により、ランを無菌に近い状態で栽培することが可能となりました。その結果、ランと菌の関係は、栽培の現場からすっかり忘れ去られてしまったのです。キンリョウヘンをはじめとする東洋ラン業界も例外ではありません。

キンリョウヘンの栽培では伝統的に、ミズゴケ、鹿沼土、赤玉、軽石などに植えこむことが多いようです。しかし、それらの資材はキノコ、すなわちランの共生菌を育てることができません。私はこの伝統的な植え込み資材にキンリョウヘンが調子を崩す原因があるのではないか?という問題意識から、ランが本来の姿である「共生菌とともに」健康に育つ栽培法を構築しようと思ったのです。

菌を生かす、巴里沙農園の用土

巴里沙農園では、様々なパターンで試験を重ね、キンリョウヘンと菌根菌が共に健康に生育できる用土を独自に開発しました。

主原料には熟度の異なる広葉樹の樹皮をブレンドしたもの使用し、着生植物であるキンリョウヘンの根が求める空気が鉢全体にいきわたるような粒形に調整しました。また、菌根菌が物理的なシェルターとして利用できるように、炭の粒も配合されています。さらに、独自の方法であらかじめ有用菌がはびこるようにひと手間を施しています(この工程は企業秘密です)。

キンリョウヘンは、この用土に付着している無数の有用菌の中から、自分の好みの菌とそうでない菌とをより分け、自然に菌根共生を開始します。

この菌糸がキンリョウヘンに共生している菌そのものなのかは断定できないが、この鉢内が糸状菌にとって好適な環境であるといえる。

「キノコと共生する」と、言葉では簡単に言えますが、それを成しえるメカニズムにはとても興味深いものがあります。なぜなら、キノコは本来、植物の体を分解して自らの栄養としている、言い換えれば、植物を腐らせて生きている生き物だからです。実際、ランの共生菌であるリゾクトニア菌類はキャベツやナスの立ち枯れ病の原因菌でもあります。そのような「植物を腐らせる菌」を根の内部に取り込み、それを手なずけながら生きているランは、明らかに、菌の有害な影響を巧みにシャットダウンする能力を持っています。

ここからは私自身の観察に基づく経験則になりますが、菌根菌との共生状態がしっかり構築されたランは、他の病原性の細菌、例えば、すっぽ抜けの原因となる軟腐病菌などに対して耐病性を示します。おそらく、共生菌が根と周辺の用土を支配的に占有することで、病原性細菌が幅を利かせることができなくなるのだと思われます。さらにラン自身も、共生菌により適度な刺激を受け続けるため、免疫系が常時スタンバイ状態に維持され、病原菌に対して速やかに防御反応を示すことができるようになるのです。

このメカニズムは、人間の腸内環境と驚くほどよく似ています。抗生物質によって無菌化された腸内環境が体全体の不調につながるように、無菌化した栽培は植物の生育にも悪影響を及ぼすのです。

キンリョウヘンを買ったけどうまく育たない、毎年咲かない、そういう人の鉢を見てみると、たいてい、砂利系の用土が使われています。砂利系の用土の場合、栽培者が毎週のように殺菌剤を散布し、肥料を多く与えれば、問題なく生育します。しかしひとたび消毒をやめてしまうと、鉢内の悪玉菌が一気に優勢化し、鉢内の微生物バランスが簡単に崩れてしまいます。また菌糸の緩衝作用がないため、肥料が切れたとたんに生育が停滞しやすく、そもそもの肥料吸収効率自体も高くありません。

植え替え年に花芽は着かない、根がぎゅうぎゅうに回らないと花がつかない、そういう説を唱える人もいるが、そんなことは全くない。株が健康な状態であれば花芽はおのずと着く。この株は、肥料は6月に窒素成分で100㎎(IB化成一個分)与えたのみ。無消毒。

菌根共生がしっかりと構築されると、肥料はほんの少し与えれば十分です。具体的には、窒素で200㎎=パチンコ玉大のIB化成なら2粒ほどで足りるのです。この量はちょうど、200Lの雨水に含まれる無機体窒素の量と同等です。樹上の野生キンリョウヘンの根圏が半径20cmとすれば、その根圏が受け止める自然の雨は年間だいたい200Ⅼくらいでしょう。自然状態に近い施肥量を意識して設計することで、菌根ネットワークが機能不全になることを防ぎ、キンリョウヘンが施肥に甘えて軟弱に育つことも防げるのです。

この状態で安定したキンリョウヘンは、水やりと2年に1回の植え替え以外、ほとんど手間のかからない植物になります。消毒も基本的には必要ありません。菌根ネットワークの緩衝作用により、多少施肥が少なかったり、水やりを忘れたりしても、大きな問題にはなりにくいのです。

ニホンミツバチ愛好家の方がキンリョウヘンを育てる場合、分蜂シーズン以外はその存在をうっかり忘れがちですが(笑)、雨水が当たる場所においておけば、よほどの猛暑でもない限り、菌が世話係となって株を支えてくれるでしょう。

キンリョウヘンを毎年咲かせるために本当に必要なのは、水や肥料を工夫することでも、消毒を徹底することでもありません。共生菌とともに生きられる環境を用意してあげること、ただそれだけなのです。

人がすべてを管理しようとする栽培から、菌に仕事を任せ、植物本来の力を引き出す栽培へ。その意識の転換こそが、キンリョウヘンに「毎年咲く力」を取り戻させてくれるのだと、私は考えています。

現在、ランと菌根共生の専門家と菌種同定中

現在、巴里沙農園では、「菌根の世界」(斎藤雅典著)の第4章を執筆された佐賀大学農学部辻田教授の協力の下、キンリョウヘンに共生する菌根菌の種類を同定しています。

最終報告では、シャーレでの菌の成長スピードが極端に遅く、DNA検査をできるまでコロニーが成長していないらしく、同定は難航している模様。

結果が判明し次第、ここで紹介しようと思います。